人的資本充実のための本質的CIのすすめ方

第一章人的資本を軽視してはいけない時代

企業の「幸福度指数」ランキングが、アレコレ発表され大きな話題となっている

社員が安心して能力を発揮できる環境づくりは、

企業価値そのもを左右する時代になってきています

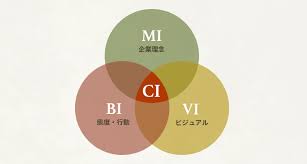

かつて、CI(コーポレイトアイデンティティ)という言葉が

大流行したことがありました。

しかし、そのころは、企業名のロゴ変更やデザイン刷新など

表面的な形だけで終わってしまいました

しかしながら、本来のCIは、人の意識改革や

組織文化の醸成を伴って初めて機能するものです

今は、これに加え「人的資本」に注目が集まっています

人的資本とは、従業員が持つスキルや知識、経験、能力

といったものを、「資産」ではなく、「資本」としてとらえる考え方です

人材を、単なるコストとしてではなく、評価を促す源泉をとらえ

積極的に投資することで、企業価値の向上を目指すことです

人的資本は、18世紀にアダムスミスが、「国富論」で、

教育された人を高価な機械に例えたことが起源とされています

近年では、経済協力開発機構(OECD)が、個人の才能や能力、

教育や訓練を通じて身につける技能や知識を合わせたものと定義しています

その根底にあるのが、本質的CIという事になります

その第一歩は、「理念と人のつながりを再認識すること」です

会議室に、立派な企業理念が掲げられていても

実際に現場でその精神が、反映されているかどうかということです

そういう意味でも、

今一度その根底を丁寧に見直す必要があると思われます

第二章本質的CIを実行する3つのステップ

本質的CIを実行するためには、具体的行動に落とす必要があります

以下、具体的な3つのステップの概要をご提示致します

1.企業理念を分かり易い言葉で、相互理解を深める

企業理念は、大体非常に幅の広い、高尚な内容の言葉が多い

「地球上でもっともお客様を大事にする企業」(アマゾン)

「情報革命で人々を幸せに」(ソフトバンク)

「21世紀を代表する会社を創る」(サイバーエイジェント)

「顧客優先主義」(ドン・キホーテ) 等々

上記、それぞれすばらしい文言が並んではいます。

しかし、全ての社員一人一人が、同じように認識しているかが大事です

具体的に、分かり易く、社員それぞれが

食い違わないような理解をしていく事が重要になります

社員が理解し、共感しなければ意味をなさないからです

上記の事例には、難解な用語はありませんが、

かなり幅の広い解釈のできる文言が並んでいます

マニュアル的に事細かくチェックするという事ではなく

向かう方向性の幅を少なくするようなイメージになります

2.体験を伴う学び

本質CIには、組織風土の様に眼に見えないものが含まれています

壁に貼ってあるだけでは、浸透はしません

折に触れて、トップの方は話をされてはいると思われます

その内容が、一人一人にまで浸透しているかどうかが問題です

繰り返し、毎日の業務の中で、折に触れて学び

体感を通して、身につけていく事が非常に重要です

3.小さな成功体験の積み重ね

一つ一つ丁寧に積み上げていく事も重要です

特に、デジタル時代の人たちは、会話自体も苦手になりつつあります

また、AIなども使いこなしている反面

自分自身の頭で考えたり、行動を伴って考えることが

経験的にも少なくなってきている事も気にかかります

「上辺だけでわかっているつもり」、という雰囲気を

打破して、丁寧に作り上げていく事が非常に大切だと思われます

一見、無駄に見えて非常に大事なことだと思われます

第3章 経営者が先頭に立ち、人を動かすCIへ!

CIは経営者の覚悟なしには成り立ちません。

特に規模の小さな企業様ではなおさらです。

また、大手と違う一番の強みは、経営者と従業員の

距離が近いことがあげられます

一方、距離が近い分、そのぐらいわかるだろうという

意識も生じやすいですね

特に、日本は超高齢化のスピードが世界でも断トツ一位です

一気に人口が減り、まして若者は言わずもがなです

今後は、人財の確保も考えつつ、他者との連携など

一組織を超えて、企業理念を果たしていく

方向性も考えざるを得ない状況です

だからこそ、一人一人を「人的資本」として育み

価値を高めていく事が重要になります

CIを通じて、社員が自己成長し、会社と共に成長する仕組み

を創ることが出来なければ、持続的発展が難しい時代になっています

今こそ、「人的資本」の観点から

本質的CI構築へ向けて舵を切り、

社員の可能性を引きだし、未来を切り開きませんか?