年齢の壁に突き当たる!

当たり前が、突然変わる!

年が明けて、あっという間のひと月。

いよいよ、節分で新たな気持ちで向かおうとしていた矢先だった

朝一で、妻から「すぐ来て!」と声がかかる

駆けつけると、お隣の玄関先で祖母が苦しそうにもがいていた

回覧板を届けに行った際に、階段でけつまずきどこかを痛めたらしい

義母は、今年9月で89歳を迎える

今までは、本当に元気で少し難聴がひどい位で

普段の生活には、何の問題もなく過ごせていた

現場に着くと、もう異様な雰囲気を感じた

とりあえず、おんぶして自宅のベッドまで移動したが

痛がり方が尋常ではない。生憎、日曜日ということもあり

しばらくは、様子を見ていたがこのままでは無理と判断

幸いにも、すぐに救急車が来てくれた

近くの病院へ搬送、担当医がお休みだったが

レントゲンの結果、骨折が判明即刻入院となった

思えば2年ほど前にも、今年92歳になる義父が同じような形で入院

その際は、自転車でちょっと用事に出かけた自宅からすぐそばの処で

転倒、しばらく動けずにいたが誰も人が通らず、自分で運転して帰宅

後から考えると、そもそもそれが致命傷だったかも。

あまりに痛がるので、病院へ行くとやはりすぐに救急車で違う病院へ転送となった

なんと、大腿骨の付け根が見事に折れていた

多分今どきの人なら、まず身動き一つできない状態だっただろう

思えば、その前にも祖母も自宅に庭で転倒、骨折してから

一気に元気がなくなり、88歳までぴんぴんしていたのに99歳で亡くなっている

転倒に気を付けようという事は、マスコミでもよく聞いている

ただ、こうも続けて起こると、本当に身近で大変なことを実感する

現在は、無事を祈りつつ経過を見守っている状況だ

思考自体も転換して、予防への注意喚起を「点灯」せねば!!

年齢と共に、当たり前が変わることを実感

世阿弥の名著に、「風姿花伝」がある

申楽の略歴や役者の心構えを説いたものである

役者の一生には七つの時期があり、年相応の稽古をせよと言う教えである

剣道など、「道」と名の付くものの教えにも

よく引用される文献の一つである

ただこの時期の老齢期の設定は、50歳以上という年令である

現在、人生100歳時代と言われている

個々人の状況に応じて、年齢相応の生き方や対処が必要だろう

ただ、健康年齢は80歳を超えてはいない

平均寿命2024年版では、男性81.09歳、女性87.14歳で世界でもいつも上位

ただ、健康年齢は平成4年時点で、男性72.57歳、女性75.45歳とかなり低くなる

寿命と言っても、ただ息をしてればよいというものではないだろう

動けなくなり話せなくなる前に、個人的には息を止めて欲しいという気もする

自分自身も、コロナ前までは本当に毎週のように全国各地を飛び回ってきた

動けることが嬉しくて、無我夢中だった

ただ、かなり前一回だけ恐怖を覚えたことがあった

ホテルで夜中、突然めまいがひどくなり、本当に苦しくなった

すぐそこに、電話は見えているが手を伸ばそうとしても一歩も動かない

何分ほどもがいていたかは覚えていないが、本当に死を意識した

結果的に、何分か後に落ち着き難を逃れたが、全身汗びっしょりだった

一般的に、シングルルームの部屋でこういうことが起きても

通常、チェックアウトの時間までは、誰もドアを開けることはない

くも膜下などでであれば、完全にアウトという事になる

研修では、キャリアデザインなどと,カッコつけて話している

しかし、いざ死と向き合うとそんなことはとても考えられない

前向きに生きることは、本当に大事

でも一番大事なのは、命であることを忘れがちであることも事実

先々の展望を持つことは非常に重要だという事も事実

ただ、今現在の一瞬一瞬の幸せを忘れがちなことも事実

今現在「息」をしていること自体が、生きている証拠である

その「息」が乱れてはいないか、苦しくは無いか、止めてはいないか

日々確認することも大事だろう

思えば、ゆったり、のんびり、楽しいときの

「息」は、活き活きしていないか?

空気がおいしい~なんて言っている時は、リラックスしてはいないか?

置かれた状況、年齢など様々な状況によって

それぞれの、「生き方」も変わって来る

それぞれの、状況にぴったりはまったちょうどよい呼吸が大事だろう

かつては、「息遭い」という言葉があったらしい

二人の息がぴったり合うと、「勢い」がついてくる

この「息遭い」が、「勢い」という言葉の、本体のようでもある

それぞれの生き方や年齢、個性に応じた「生き方」や「息の仕方」も

それぞれが健康に生きて行くための、重要な指標だと思える

身近な出来事をきっかけに、一息ついて考えているところだ

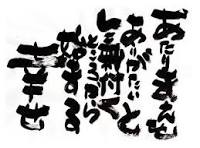

当たり前は、有難うへ!

元気で毎日普通に日常があることは、当たり前だと誰もが思っている

多くの場合、病気や事故でその日常が壊されて初めて

健康の有難さに気づくのが、一般的である

年を重ねてはいても、日ごろ精力的にあちこち飛び回ってきている

私自身も確実にそうである。

ただ、50,60と経てくると、だんだん記憶が怪しくなる

運動をしても、すぐには痛くならず次の日、二日後と疲れが遅れて来る

若い人と稽古をしてムキになると、次の日筋肉痛で大変な状況になる

健康は当たり前。動けて当たり前は、いつまでも続くことはないことを実感

今現在、健康ある事、動けること等、当たり前から、「有難う」へ!

まあ組織経営でも、そうだが非常にうまく行っている時ほど

大きなリスクに気づきにくいことは、歴史も物語ってはいる

ただこういうことは、現前で起こらないと自覚しにくいことも現実だ

改めて、今回はそれを思い知らされた。

肩書では、「健康心理学」というものを背負ってはいるが

まだまだ、本物ではないという自省を込めての振り返りだ

健康の、健の字はそもそも、人がまっすぐに立っている姿を示すものだ

健康を害しているときには、そうした姿勢を取ることは難しい

姿勢を正すという言葉の重みは、非常に大きい

また、「康」と言う字の意味合いは、喜びを示している

ただ、「康」と言う字に、米篇をつけると、「糠」(ぬか)になる

自分勝手な思い込みで、糠よろこびをしてはいけない

しっかりと、地に足を付け「年齢」相応の意識を持ちたい

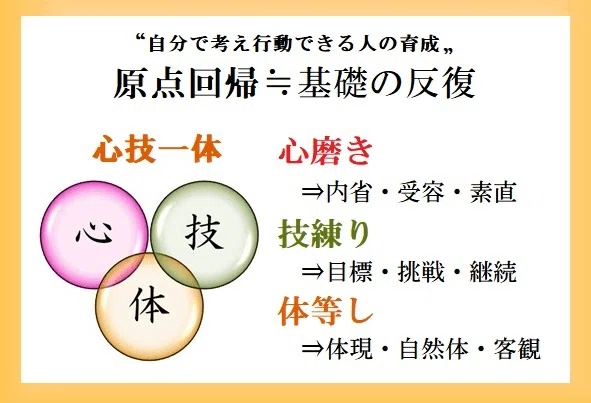

そして、健康の基本は「心技体」のバランスだ

これを改めて心に刻み込み、今後の人生に活かしたい

母が39で、その後父が52で死んだ時に、二人合わせた91歳

そこを、自分の人生のゴールにしようと決めた

現在、67歳、あとまだ24年(干支で二回り)ある

せめて息を引き取る瞬間まで、地に足を付け

意識のある状態で迎えたいと切に願っている

91まで生き切った感激の息を、

大きく吸い込んで逝きたい