本質的CIのための実践的方針管理の肝

第1章 「理念の形骸化」を防ぐ第一歩 :共感を生む“語り”の力

皆さんの会社では全社員が、「日々、企業理念を意識した行動がとられているでしょうか?」

会議室や掲示板に企業理念が貼られているのに、

日々の会話や行動にそれが反映されていない…そんな実感はないでしょうか?

バブル末期にもCIが大流行しましたが、結果としては上辺だけの物に終わりました

会社名が、日本語から英語に、制服がブランド物に変わった程度のものでした。

この「理念の形骸化」は、単に社員が怠けているからではなく、

「理念が心に届く形で語られていない」ことが原因です。

改めて、創業時の理念が社員それぞれの心に深く刻まれているかどうかの課題です。

今一度、創業以来の「理念を深く語り直す」し、社員全員でかみしめること。

創業者がどんな想いで会社を立ち上げたのか、どんな苦労があったのかを、

経営者自身の言葉で、繰り返し情報発信することが重要です

そのうえで各社員から「社長の言葉が心に残る」「自分もその想いを支えたい」

という声が上がり、社内の空気感を変え共有化していくことが本質的なCIのはずです。

CI(コーポレート・アイデンティティ)は、ロゴやデザインだけではありません。

**“企業の存在意義を全員が共有すること”**がその本質です。

そのためには「理念を掲げる」よりも、

「理念を語る」「理念を感じ合う」場が必要なのです。

あなたの会社でも、朝礼やミーティングの中で、日常の業務と絡めて

理念の原点を、日々認識しつつ仕事を進める工夫が必要になって来ています

退職願いを、他社に頼むような時代だからこそ、

根っこに潜む課題に、本質的に取り組む必要性があるのではないでしょうか?

それが方針管理の第一歩にもなります。

この会社で、働き続けたいという意識共有が大事ですね!

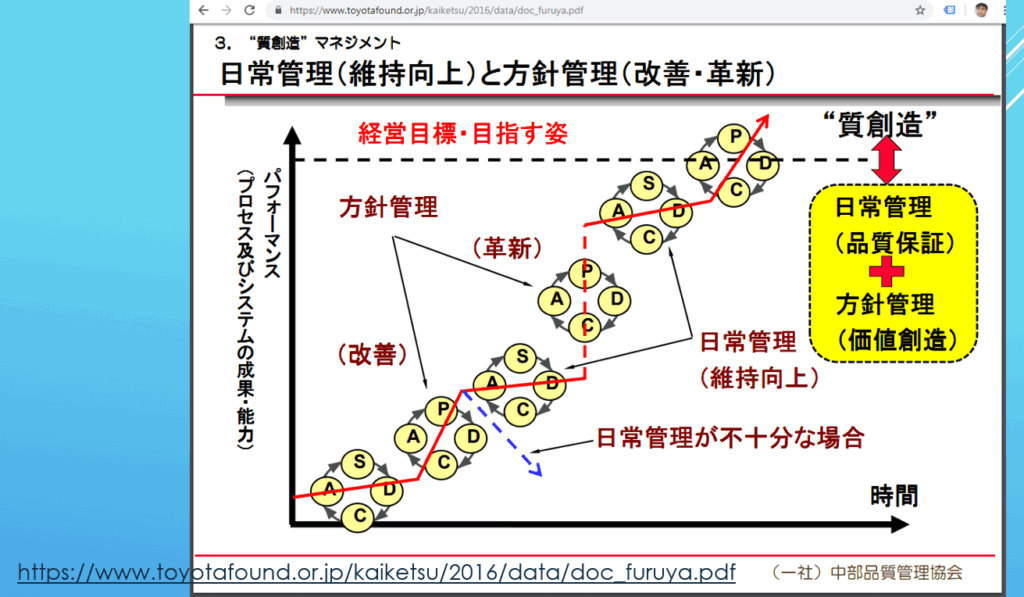

第2章 方針管理は「現場の共創」から始まる

理念を根づかせる上で次に大切なのは、

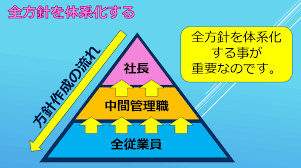

「方針管理」をトップダウンではなく、“現場と共に創るプロセス”に変えることです。

最近、働き方改革関連のニュースで「エンゲージメント経営」

という言葉をよく耳にします。

これは、社員一人ひとりが自らの役割に意味を感じ、

組織と一体感を持って働くことを指します。

まさに方針管理の本質はここにあります。

例えば、ある製造業では、

毎年の経営方針発表を「宣言型」から「共創型」に変えました。

具体的には、各部署ごとに「理念をどう現場で実現するか」を話し合い、

ボードに書き出して共有する形式にしたのです。

最初は戸惑いもありましたが、次第に「自分たちの目標」として

方針が語られるようになり、結果的に改善提案件数が2倍に増加しました。

つまり、方針管理とは“管理する”ことではなく、“共感と実行の場をつくる”ことです

理念が上から降ってくるものではなく、

現場がそれを自らの言葉で再解釈し、日常に落とし込む。

この循環こそが、企業を本質的に活性化させる仕組みなのです。

今こそ、

本質的なCIに取り組みませんか?

第3章 本質的CIの実践:理念×行動×評価の一致を

理念を語り、現場と方針を共有できても、

それを“日常の行動”にまで落とし込まなければ意味がありません。

ここで重要になるのが、「理念・行動・評価の一致」です。

たとえば、顧客第一主義を掲げながら、評価制度では売上だけを重視していたら、

社員はどちらを信じるでしょうか?

この不一致こそが、理念を空文化させる最大の要因です。

あるIT企業がこの問題に真正面から取り組みました。

理念に「人の成長を支える企業である」と掲げていたのですが、

評価指標には「個人の成果」しかなかったのです。

そこで、経営陣は評価制度を見直し、

「他者の成長支援」「チーム貢献度」を新たな指標として追加しました。

その結果、社内で自然と助け合う文化が生まれ、離職率が半減したのです。

本質的なCIとは、理念が単なるスローガンではなく、

評価制度・行動指針・人材育成の全てに通じる“行動の軸”になることです。

理念が「語られ」、方針が「共創され」、そして行動が「評価される」。

この三位一体の仕組みが整ったとき、企業は本当の意味で再活性化します

まずは「理念が評価制度や方針に反映されているか」を見直すことが肝要です

その小さな一歩が、組織の未来を変える大きな転換点になります。

最近は、「人的資本」という言葉も氾濫しています

しかし、現状では人が取れない、すぐに辞めていくという現実もあります

今一度、組織そのものの存在とその意味合いをじっくり振り返る。

その上で、じっくり時間をかけて、本質的CI構築に

取り組むべき時に来ているのではないでしょうか?